Le Signalwerfer

Groupe de soldats allemands au « Poste d’alarme et de messagers N°3 ». On y retrouve un Signalwerfer avec des projectiles de différentes couleurs ainsi qu’une sirène à main.

La guerre changeant peu à peu de visage, il était primordial pour les forces militaires de pouvoir correspondre avec leurs troupes mais également de pouvoir éclairer une zone du "no man's land" lors d'une visibilité trop obscurcie. En effet, la correspondance à distance en cas de coupure de liaison entre un point avancé du champ de bataille ou une tranchée en terrain isolé est des plus importantes.

Ainsi, outre le lance-fusées qui fut d'une efficacité remarquable, l'Etat-Major allemand décida de développer durant l'année 1916 un système permettant à la fois de tirer des signaux lumineux mais également des projectiles porte-messages. Cet appareil, qui s'apparente à un mortier, aura pour nom le Signalwerfer comme en atteste un document allemand sur le Service de liaison ( Nachrichten Mittel ) datant du 15 Juillet 1917. Une grande partie des collectionneurs appelle également cet engin le "Chandelier" au vue de son profil assez particulier; appellation non réglementaire à ne pas confondre avec un mortier à projectile explosif du même nom. Par ailleurs, il faut savoir que ce dernier est pris depuis longtemps et à tort, par bon nombre de passionnés, pour le Granatenwerfer modèle 1915 alors qu'il n'en est rien !

I - LE SIGNALWERFER: un lance-signaux hors du commun.

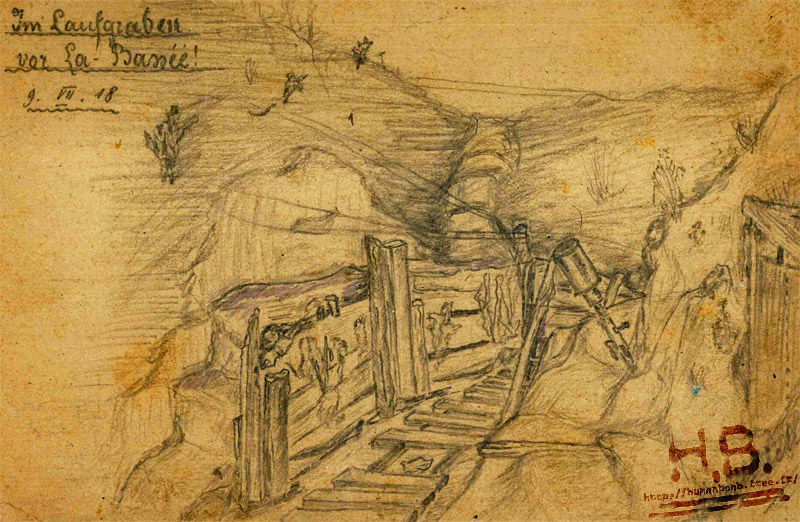

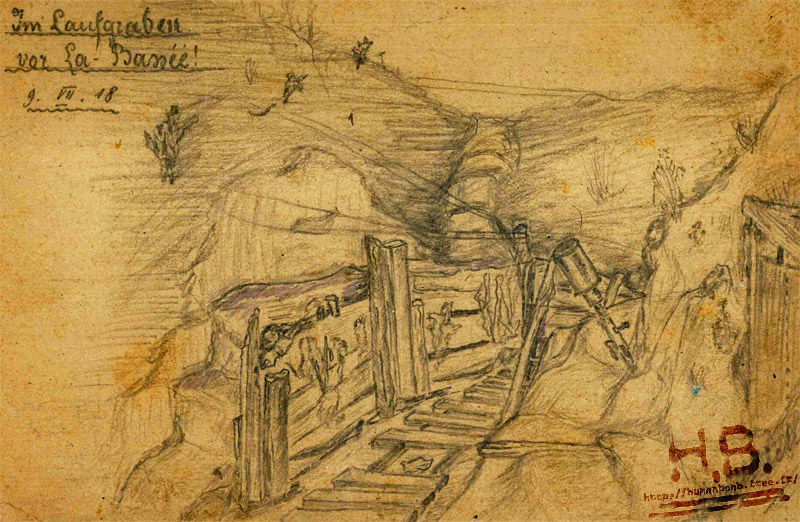

Dessin réalisé en 1918 et présentant un signalwerfer dans une tranchée de La Bassée située dans le département du Nord.

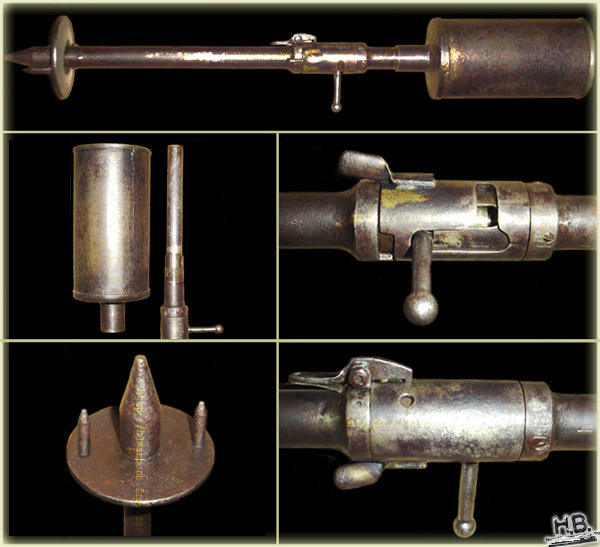

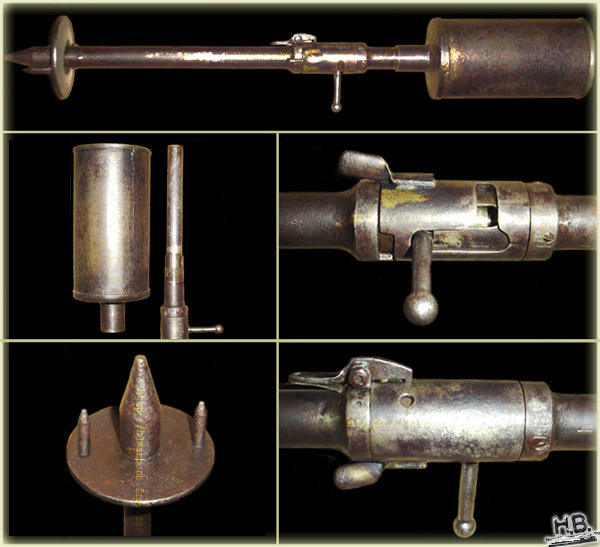

Ce mortier, d'une conception plutôt élaborée, notamment en ce qui concerne son mécanisme, peut se présenter sous une variante beaucoup plus simpliste qui en reprend cependant les grandes lignes. Ces deux variantes ont très vraissemblablement été produites à une date différente; la version "ersatz" de type plus rustique ayant été certainement réalisée à une date postérieure. Cette hypothèse émise n'est confirmée par aucun document à ma connaissance, on peut donc également émettre que ces deux modèles de Signalwerfer tout de même très semblables sont tout simplement dus à deux fabricants distincts.

A) Un appareil de très bonne facture.

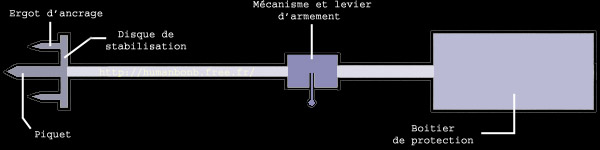

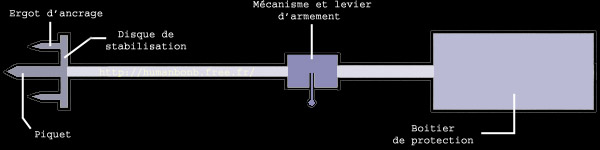

Le Signalwerfer, d'une taille d'environ 80cm, se compose d'un long tube ainsi que de diverses pièces jouant chacune un rôle clef.

On retrouve à sa base un piquet mesurant près de 8cm de longueur, coiffé par un disque de stabilisation ayant pour but une bonne tenue de l'engin lorsque celui-ci est planté dans la terre pour le tir. Ce dernier d'un diamètre de 11,4cm est composé de deux ergots d'ancrage de 4cm de long dont le but est d'accroître le maintien de l'appareil lors de son emploi.

En son milieu, ou plus précisément sur sa partie supérieure, se trouve ce que l'on appelle un levier d'armement très ingénieusement dessiné puisque ce dernier peut pivoter, ainsi qu'un bouton poussoir permettant d'activer une sécurité mais également de déclencher le tir.

Enfin, on retrouve en son sommet une sorte de boîtier cylindrique en tôle fine se vissant directement à même le tube. D'une longueur totale de 26cm et d'un diamètre de 11cm, ce dernier a pour but d'atténuer autant l'émission de lumière que le bruit produit par la détonation; il évitera également au tireur d'éventuelles projections, le tir ne pouvant s'effectuer à distance comme avec le Granatenwerfer.

L'extrémité du tube, que l'on pourrait appeler tige de lancement, est certainement la dernière partie principale à aborder. Son utilité est primordiale puisque, composée d'un système interne avec percuteur, c'est sur elle que va s'emboîter le projectile.

A savoir que certains exemplaires de Signalwerfer peuvent présenter des marquages à la peinture renseignant très certainement sur le numéro de la pièce au sein de l'unité qui en est équipée. Cette technique se retrouve d'ailleurs sur pas mal de matériel allemand notamment le Granatenwerfer !

Boitier d'un Signalwerfer disposant du marquage 2/56.

B) Une version ersatz.

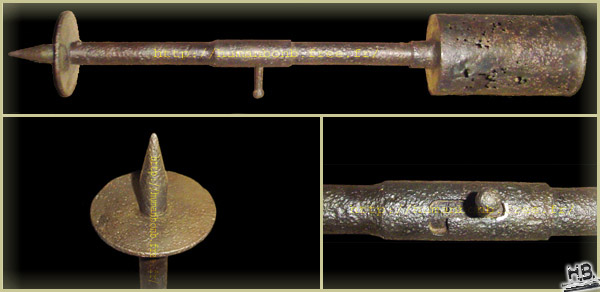

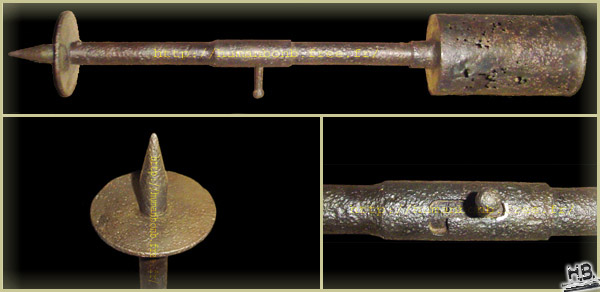

Cette autre version du Signalwerfer, de confection moins soignée, est d'une taille légèrement moins importante.

La grosse différence avec le modèle précédent réside surtout dans le mécanisme qui apparaît beaucoup plus simpliste. Ainsi, il ne possède plus d'ergot d'ancrage à son disque de stabilisation et son levier d'armement, beaucoup moins évolué, est situé au milieu et non plus sur la partie supérieure du tube. Par ailleurs, nous ne trouvons plus sur cet appareil un mécanisme permettant au levier d'armement de pivoter, ni même de bouton poussoir.

Le tir avec cette version du Signalwerfer est donc bien plus facile certes, mais beaucoup plus risqué pour ses servants !

II - LES DIFFERENTS TYPES DE PROJECTILES UTILISES.

Troupes d'assaut équipées de grenades, d'un téléphone d'artillerie, d'une mitrailleuse, d'un Granatenwerfer ainsi que d'un Signalwerfer.

Le Signalwerfer utilise une multitude de munitions qui se déclinent sous de nombreux modèles de type porte-messages mais également lumineux. Ainsi, tout comme pour le lance-fusées, on retrouve des projectiles blancs ( Leuchtpatrone / L-Munition ) ayant pour but d'éclairer le champ de bataille une fois la nuit tombée, ainsi que des projectiles de couleurs ( Signalpatrone / S-Munition ) dont le rôle permet de transmettre des messages bien précis dont des demandes de tirs de barrages à l'artillerie par exemple.

Par ailleurs, il est important de notifier que des variations entre plusieurs exemplaires d'un même modèle peuvent exister, ceci s'expliquant entre autres par les différentes firmes de production ayant réalisé ces engins. A savoir que ces dernières sont directement rattachées à l'Armée ou tout simplement de type privé et issues du monde des feux d'artifice.

Par ailleurs, il y a de grandes chances pour que les projectiles fumigènes dont on entend souvent parler n'aient jamais existé! On peut en effet penser qu'ils ont été confondus avec les projectiles porte-messages qui, une fois tombés au sol, émettent une fumée afin de pouvoir être localisés, d'autant plus qu'aucune documentation n'en fait mention.

Pour finir, il ne faut pas oublier que le Granatenwerfer pouvait effectuer des tirs avec les projectiles du Signalwerfer étant donné que ces derniers étaient de même calibre que les Wurfgranaten même si cela reste plutôt rare.

A) Les grenades à signaux lumineux de petite contenance.

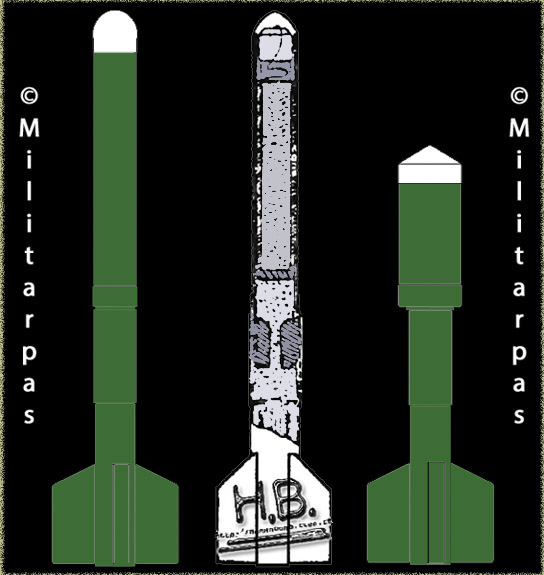

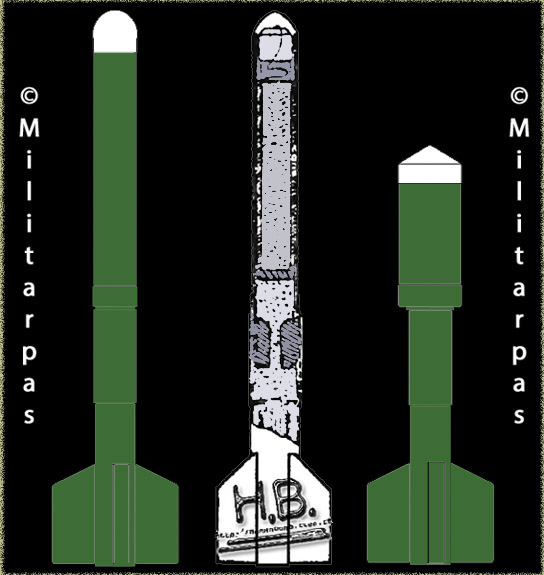

3 exemplaires de projectiles lumineux présentant une différence notable

au niveau de la partie basse du corp, emboutie ou pas.

Les projectiles éclairants les plus couramment rencontrés sont composés d'un corps cylindrique en tôle d'acier fine fermé en son sommet par un capuchon de forme arrondie et réalisé dans le même métal. Ce dernier est maintenu au corps par un sparadrap qui joue également le rôle d'étanchéité. Le corps de la grenade est pourvu, à sa partie postérieure, d'une queue creuse en acier à laquelle sont soudées 3 ailettes réalisées également en tôle d'acier.

Cette forme bien étudiée permet au projectile un aérodynamisme parfait d'autant plus que le poids est très peu élevé comparé à un projectile explosif disposant souvent d'un corps épais et d'une charge importante.

L'ensemble du projectile est peint en noir même si quelques exemplaires arborent une teinte Feldgrau.

La composition que le corps de cette munition renferme est très particulière et peut être de 3 couleurs différentes. Ainsi, afin que le modèle de grenade soit identifié au premier coup d'œil, le sparadrap ainsi que le capuchon du projectile se retrouve peint en vert, rouge ou jaune. Cette apposition est effectuée une fois la mise en place du sparadrap réalisée, ce qui laisse percevoir une absence de couleur lorsque celui-ci a disparu !

A savoir qu'une bande de même teinte peut être apposée à quelques centimètres sous ce dernier voir éventuellement une deuxième encore plus bas. On peut retrouver également l'utilisation d'un point de couleur sur le bas du corps, de la queue ou encore de l'une des ailettes.

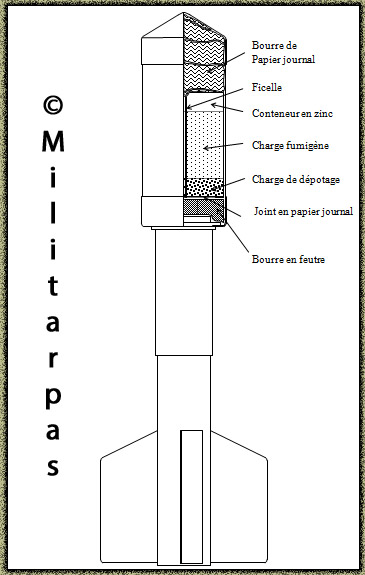

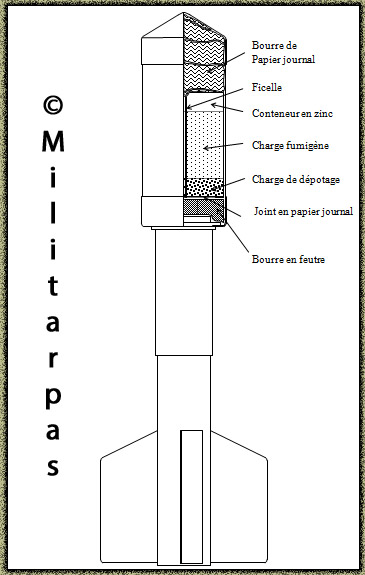

La composition pyrotechnique ainsi que la charge de dépotage contenue dans la grenade était maintenue dans un conteneur fabriqué dans une tôle de zinc roulée avec l'un des bords replié intérieurement. C'est sur ce dernier que vient se poser une rondelle de papier pour retenir la charge de dépotage précédée de la charge pyrotechnique dont une ficelle ligature l'ensemble verticalement. Le conteneur est calé dans le bas du corps par une bourre de feutre évidée en son centre pour le passage de la flamme, et du papier journal en boule dans le haut.

Par ailleurs, un autre modèle de grenade moins courant mais toujours de type éclairant existe. Ce dernier reprend la forme du précédent si ce n'est que son corps est bien plus long. Ainsi, cette grenade était chargée en magnésium afin d'éclairer en blanc le champ de bataille la nuit tombée, permettant ainsi alors aux soldats de voir l'environnement dans lequel ils évoluaient. Cette grenade disposait d'un sparadrap peint en blanc faisant référence à son chargement.

B) Les grenades à signaux lumineux de grande contenance.

GranatSignal repeinte disposant dans son corps de 5 étoiles blanches.

L'étiquette présente dans cette dernière pourrait nous laisser penser que l'usine qui a produit ce projectile évoluait avant la guerre dans le civil.

En effet, cette dernière présente une multitude de référence pour différents modèles de signaux lumineux.

Ces projectiles bien plus imposants par leur taille, bien qu'arborant le même profil, disposent de 4 ailettes et se déclinent sous plusieurs variantes. A savoir que certains projectiles sont estampillés de marquages sur l'une de leurs ailettes. Ainsi, un exemplaire rencontré arbore la mention SANITAS très certainement en rapport avec le fabricant.

La composition que le corps renferme est très particulière et peut être composée, entre autres, de ce que l'on appelle des étoiles lumineuses qui peuvent être de diverses couleurs et qui ont chacune une signification bien particulière.

Même si aucun exemplaire n'a été découvert sur le terrain, il y a de grande chance pour que ces modèles de projectiles furent utilisés durant le premier conflit mondial. Leur utilisation durant le second conflit ne fait aucun doute puisqu'un document d'instruction Allemand de 1941 en fait mention !

C) Les grenades porte-messages.

Parallèlement à l'utilisation des projectiles de type Minenwerfer porte-messages de 7.6cm et autres VB françaises utilisés durant le premier conflit mondial, on retrouve un projectile allemand permettant également de transmettre des communiqués écrits aux troupes alliées et/ou adverses. Ainsi, ce type de projectile dénommé "Nachrichtengeschoss" ou encore "Meldewurfgranate" est peint dans sa totalité, ou presque, en feldgrau.

Plus fin et de taille plus longue, le capuchon qui le coiffe semble être en zamac et ne dispose d'aucun sparadrap ni de peinture même si il est difficile d'en être certain au vu de la matière de ce dernier.

La composition interne de ce projectile est différent des modèles éclairants puisqu'une composition fumigène, entre autres, est présente. En effet, le but étant de suivre la trajectoire de cette munition dans les airs et d'en voir son point de chute afin de pouvoir le récupérer.

Par ailleurs, le message contenu dans ces grenades se trouve dans la partie supérieure du corps et est contenu, dans certains modèles, dans une petite boite de métal qui semble être de la tôle de zinc.

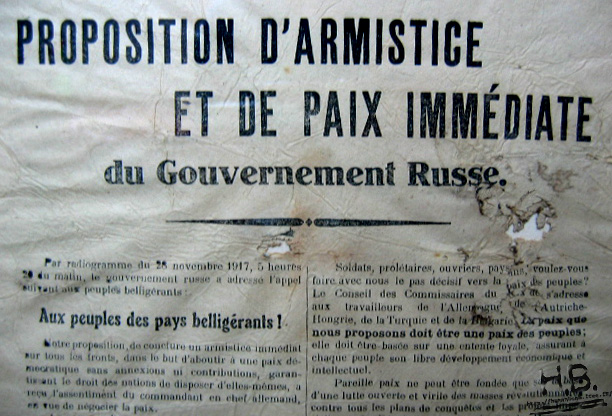

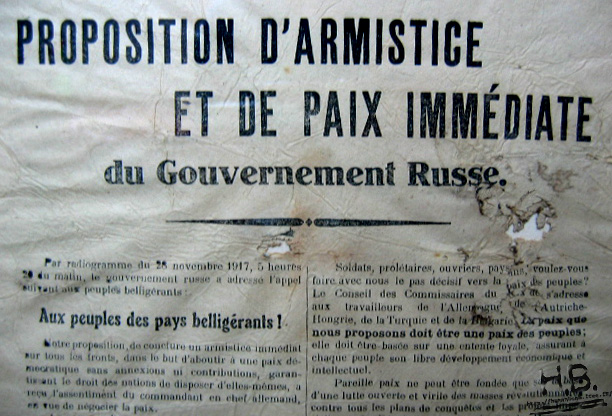

Ces derniers pouvaient être de nature très différente. Ainsi, certains avaient pour but de renseigner ses alliés tandis que d'autres étaient destinés aux soldats adverses.

Il faut savoir qu'outre ce type de projectile, les corps des modèles lumineux pouvaient être réutilisés et faire office de grenade porte-message comme le laissent supposer des trouvailles faites sur le terrain. En effet, la photo ci-dessous représente le contenu d'un de ces projectiles découvert dans les Vosges sur des positions françaises. Le message qu'il renfermait n'est autre qu'une déclaration d'armistice de la part de la Russie alors alliée de la France, le tout ayant du être envoyé aux troupes françaises par les allemands afin de les fragiliser moralement encore plus que ce qu'ils ne l'étaient déjà !

III - SON UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

Le tir avec le Signalwerfer pouvait être très certainement effectué par un seul et unique soldat même si un second camarade pouvait être utile. En effet, on peut supposer que l'un s'occupait de pointer et de tirer tandis que l'autre jouait le rôle de pourvoyeur.

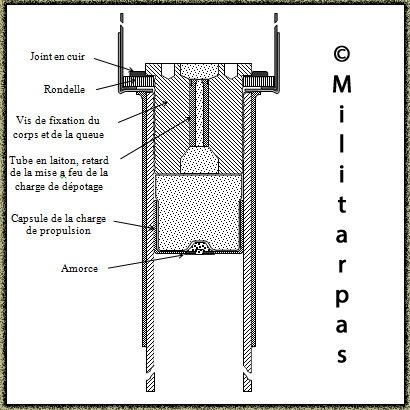

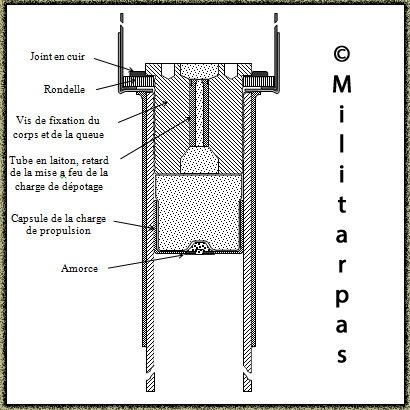

Contrairement au Granatenwerfer, le Signalwerfer n'utilisait pas une charge propulsive sous forme de cartouche à fusil qui devait être placée dans la queue du projectile avant le tir.

Ainsi, cette dernière se présentait ici sous forme d'une capsule ouverte disposant à son culot d'une amorce à percussion centrale un peu comme à l'instar des anciennes cartouches de chasse. L'ignition de la charge de la grenade s'effectuait lors du tir par un minuscule canal situé dans le fond du projectile même.

A savoir que cette charge propulsive était vraisemblablement ajustée pour être emmanchée en force à l'assemblage en usine; les grenades étaient donc très certainement livrées au front amorcées d'où la supposition d'un servant unique dans l'usage du Signalwerfer.

Par ailleurs, le soldat devait effectuer diverses étapes aussi importantes les unes que les autres pour pouvoir utiliser ce lanceur ( il ne s'agit ici que d'hypothèses qui semblent cependant les plus probables ).

Ainsi, dans un premier temps, il devait s'occuper d'armer le Signalwerfer. Pour cela il devait :

- s'assurer que le marteau est à l'abattu, c'est-à-dire que le mécanisme est dans sa position initiale et qu'aucun départ de coup de feu n'est possible

- planter dans le sol le mortier grâce à son piquet

- poser un genou à terre

- effectuer les opérations nécessaires afin d'emmener la masse percutante à l'armé tout en s'assurant que la sécurité est enclenchée, cela permettant d'éviter un départ de coup de feu accidentel lors du logement de la grenade

- se munir d'un projectile et l'enfoncer au maximum sur sa tige de lancement

Une fois cette procédure exécutée, ne reste plus qu'au soldat à effectuer son tir, il lui faut pour cela :

- stabiliser l'engin en le tenant fermement de ses mains tout en le dirigeant dans la direction souhaitée

- actionner le tir par une simple pression sur le bouton poussoir.

Etant donné l'importance des gaz libérés qui permettaient la propulsion de la grenade dans les airs, le recul devait être important; le soldat devait donc faire preuve de sang-froid afin d'éviter tout type d'accident.

Il devait être d'autant plus méfiant avec le Signalwerfer dans sa version ersatz dont le levier d'armement ne comprenait aucune sécurité.

Photo extraite du livre "Verdun, image de l'enfer" sur laquelle on peut apercevoir

un Minenwerfer accompagné de Granatenwerfers mdl16 et de plusieurs Signalwerfers.

En conclusion, nous pouvons donc dire que ce dispositif, assez méconnu par le monde des collectionneurs, devait être très apprécié des soldats tout comme son confrère qu'est le lance-fusées. En effet le Signalwerfer, de par sa simplicité et sa maniabilité, a dû être d'un grand service à l'Armée Allemande, essentiellement d'un point de vue de transmission de signaux lumineux ou écrits mais également d'un point de vue d'intimidation de l'ennemi au vu des messages qui étaient parfois envoyés. Ainsi, ceci se confirme puisque le Signalwerfer fut employé encore après-guerre et même durant le second conflit mondial par l'Armée Allemande, il ne fait donc aucun doute que ce lanceur hors norme ait été d'une incroyable utilité.

Troupes Finlandaises ( alliées de l'Allemagne ) en Russie durant la seconde guerre mondiale équipé du fameux Signalwerfer

Sources:

- Consignes de sécurité à observer dans la manipulation des munitions allemandes - USA 1918

- Les moyens de signalisation lumineux et sonores du 28.2.35 - Berlin 1941

- Les engins de tranchée: le granatenwerfer "Taube" par J.-J. Dubois

Photographies:

- Archive et collection personnelle

- Manuel Ménart ( Association du musée du Mémorial 14/18 de Louches )

- Jérémie Raussin

- Eric Siegel

- Militarpas

- Rémy Risacher

- Etienne Garau

- Daniel ( Allemagne )

- Jose Isidro Quiles ( Espagne )

- Mike Welch ( USA )

Vous avez une question, besoin d'un simple renseignement, n'hésitez plus ! Contactez-nous par mail sur HB_et_Cie@laposte.net